« Ne jamais s’enflammer, ne serait-ce pas triste ? »

C’est bien d’avoir des copines libraires, surtout quand celles-ci vous offrent des œuvres que vous n’auriez sans doute jamais lues sans elles (merci à Perrine du Genre urbain, la meilleure d’entre tous). Merci donc à cette chère amie chérie : ce Dimanche des mères qu’elle sortit de son sac un mardi de mars m’a totalement embarquée.

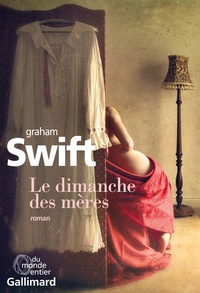

Nous sommes d’ailleurs ici en mars (1924), dans cette histoire qu’on a trop rapidement rangée du côté d’un Downton Abbey et qui est en fait bien plus qu’un simple conte amoureux entre une jeune bonne de 22 ans et un gentleman anglais sur le point d’épouser une fille de son rang. Le livre s’étale sur une journée, ce mothering sunday, jour de liberté où les domestiques sont autorisés à aller rendre visite à leur génitrice.

Sauf que l’héroïne de cette histoire, Jane Goodchild, est orpheline.

Elle officie dans la généreuse maison de la famille Niven, amputée par la guerre d’un fils. La réflexion historique est puissante et dit bien la mélancolie qui traverse les foyers meurtris par la Grande Guerre. Mais c’est avant tout une histoire d’amour que nous raconte Graham Swift : Jane vit une liaison passionnée, toute en rencontres ardentes et clandestines, avec un aristocrate de la maison voisine, Paul Sheringham.

C’est avec lui qu’elle va choisir de passer ce dimanche oisif : juste avant d’aller rejoindre sa future épouse, le jeune homme convie sa maîtresse chez lui. Ils sont seuls au monde soudain et l’écriture de Graham Swift rend merveilleusement l’émotion de leurs étreintes, autant que la tristesse des heures qui défilent et annoncent la séparation prochaine (et définitive) des amants. Dans un style lyrique et sensuel, via un narrateur omniscient qui se fixe sur la jeune femme, l’auteur nous donne à voir la beauté de cette journée et la tendresse qui unit Jane à Paul.

La littérature permet ici de ralentir le temps, de savourer chaque seconde de ces derniers moments, avec une intensité tragique et une sensibilité bouleversante. L’histoire fait également de passionnants bonds dans le temps – des passages où l’on découvre, des années plus tard, Jane devenue écrivain à succès, puis vieille femme sémillante et mystérieuse qui confie que son statut d’orpheline fut en fait une chance. Arrivée vierge de toute identité dans le monde, Jane ne pouvait selon elle que se destiner à l’écriture, à la confection d’histoires comme autant de costumes et de rôles qu’elle endosse successivement, elle qui peut être n’importe qui, qui n’est même pas certaine de sa propre identité (son prénom et son nom lui ayant été attribués par l’orphelinat qui l’avait recueillie).

Le livre dit bien les difficultés sociales, la hiérarchie des castes dans la société d’alors, l’ascenseur inexistant pour ceux qui n’ont pas eu la chance de bien naître, la prison de la domesticité.. Et pourtant ! Jane Goodchild, par la grâce de son art d’écrivain, parviendra à faire mentir tous les pronostics de départ et à devenir quelqu’un. J’ai rarement lu d’histoire disant avec autant d’élégance et de sensualité l’émoi amoureux, l’étreinte sexuelle, la fascination que l’autre exerce malgré (ou grâce à ?) tous les interdits et les tabous : il émane de cette œuvre une empathie et une tendresse profondes pour les états d’âme, l’ivresse sensorielle de deux corps épris.

Après le départ de son amant, Jane erre (!), totalement nue, dans le manoir désert, inspectant chaque détail, goûtant le soleil qui filtre à travers les rideaux et cette scène pleine de grâce m’a renversée.

L’héroïne étant devenue écrivain, Le dimanche des mères est également l’occasion pour l’auteur d’engager de belles réflexions sur la langue, la jouissance des mots et des histoires auxquelles l’écrivain donne naissance et qui lui permet de vivre plusieurs vies en une. Un roman protéiforme, qui embrasse avec une concision formidable (142 pages) l’amour, la création, la poésie qui naît du regard qui s’attarde sur la beauté du monde, l’Histoire dans l’histoire, le drame social, autant que les notions de détermination, de choix et de courage….

Une réussite magnifique que ce roman subtil et raffiné qui m’a totalement conquise. Quelques extraits pour vous donner envie de le lire à votre tour (dans la merveilleuse traduction de Marie-Odile Fortier- Masek) :

« Que de scènes qui n’éclataient jamais, qui couvaient dans les coulisses du possible. « Et pas seulement une orpheline, poursuivait-elle parfois, mais une champise. Tiens, voilà un mot à ajouter à votre vocabulaire, peu employé de nos jours, n’est-ce pas ? Champise, une enfant trouvée. On croirait une expression du XVIIIème. Ou droit sortie d’un conte de fées. On m’a déposée sur les marchés d’un orphelinat – comme un baluchon, je suppose – et on m’a recueillie. C’est ce que m’a raconté. Disons que, comme départ dans la vie, il pourrait y avoir mieux et pourtant par certains côtés » – la lueur se rallumait alors dans ses yeux – « c’était parfait. » (…) elle laissait croire qu’elle était venue au monde avec un permis de raconter des histoires. Et un intérêt passionné pour la façon dont les mots se reliaient aux choses. « De temps à autre, Monsieur Niven se retirait dans la bibliothèque. C’était à cela que servait cette pièce : à permettre à des hommes d’y disparaître et d’y être importants, même s’ils avaient disparu. […] « Nous sommes tous du combustible. Sitôt nés, nous nous consumons, et certains d’entre nous plus vite que d’autres. Il existe différentes sortes de combustion. Mais ne jamais brûler, ne jamais s’enflammer, ne serait-ce pas triste ? «