Kids in America

Partout, en général, les gens étaient fous.

Précisons d’entrée que j’ai arrêté ma lecture au 3/4 du roman, lassée de ses longueurs et voyant bien où il voulait en venir. Je n’en voyais pas le bout et voulais passer à autre chose.

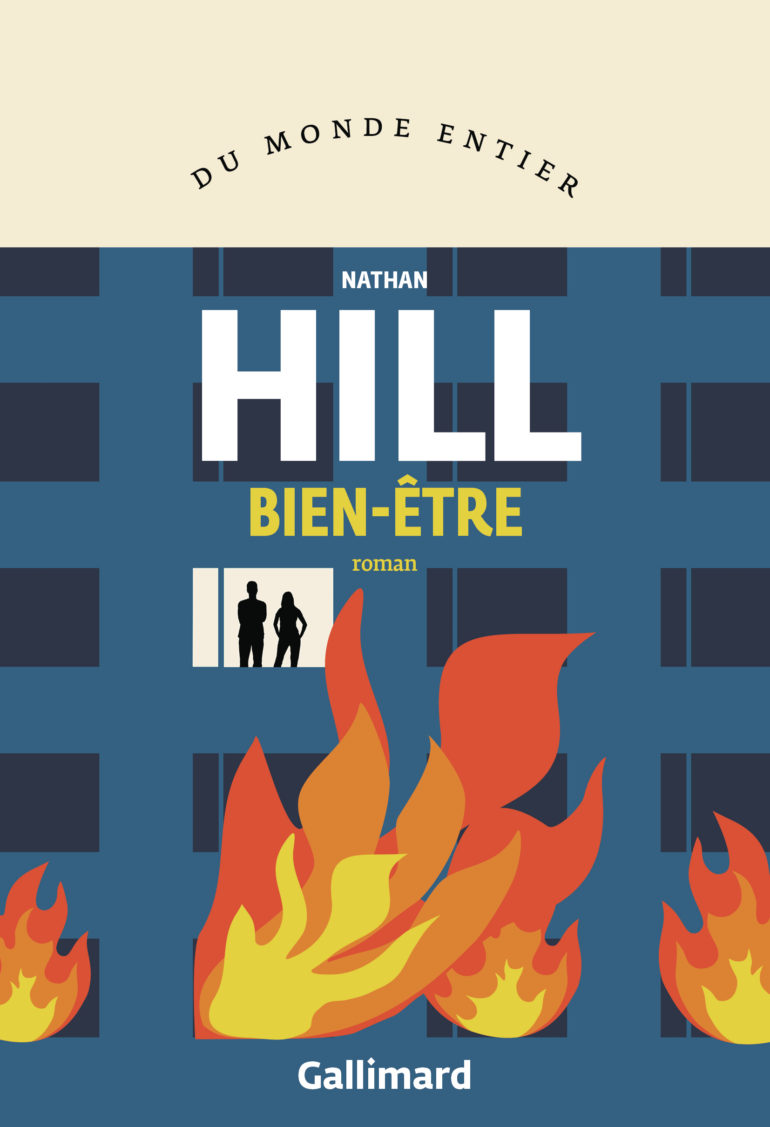

J’ai toutefois goûté certaines qualités de ce roman-événement dont le succès a également touché l’Europe : nous y suivons la rencontre puis la vie d’un couple d’Américains vivant à Chicago, ville-cadre du texte. Jack et Elisabeth se rencontrent alors qu’ils sont étudiants et occupent des appartements en vis-à-vis, chacun épiant l’autre à son insu, dans une atmosphère très « Fenêtre sur cour » qui m’a beaucoup plue. Lui est un photographe, un artiste dans l’âme pour qui l’art signifie quelque chose ; elle est une scientifique qui travaille à la « clinique du bien-être » autour d’un protocole tournant autour du placebo (au succès fulgurant). Les analyses très développées sur ce dernier m’ont particulièrement intéressée, en ce qu’elles révèlent les pouvoirs de l’esprit humain de croire à l’histoire qu’on lui raconte :

D’un point de vue psychologique, la vérité a très peu d’importance. Nous sommes vraiment de bien sottes créatures.

Nous les rencontrons jeunes puis le roman fait un « fast forward » et nous les retrouvons 20 ans plus tard, parents d’un (insupportable) petit Toby pourri gâté, et sur le point d’acquérir un appartement sur plan. Projet qui va occasionner différentes prises de conscience au sein du couple qui traverse une crise de désir. La ville est sans cesse évoquée comme l’incarnation des mutations, humaines et sociales. Le couple s’est installé dans un quartier autrefois populaire dont les résidents pauvres ont été chassés par la gentrification de la zone et les promoteurs immobiliers peu scrupuleux.

La vie de couple de Jack et Elisabeth ne fait vraiment pas rêver : ils se croisent, semblent s’être indifférents, lui est drogué à toutes les technologies d’assistance pour tout (sport, alimentation, sexe…tout est comptabilité et coaching en vue d’optimiser), ce qui donne lieu à des séquences assez drôles (bien que pathétiques). La critique de Nathan Hill se fait ici douce-amère, elle est plus âpre quant à l’éducation « positive » que donne Elisabeth à son fils Toby. Elle qui a été baignée de textes universitaires sur les meilleures façons d’éduquer son enfant sans jamais le contrarier se retrouve face à un tyran. Elle qui croyait au couple éternel qu’elle formait avec Jack, la voilà qui soupèse l’option libertine, sur les conseils d’une amie très libérée. Elle qui pensait que le placebo était une solution miracle se retrouve à culpabiliser de raconter des salades aux gens. Les personnages sont tous dans une phase de crise existentielle, à la sauce un peu « desperate housewives » (dieu que j’ai pensé à cette série en lisant).

Les dialogues sont vifs et brillants, très fins psychologiquement, Nathan Hill détruit à la massue le rêve américain, ses totems et ses tabous. Il tire entre autres à la sulfateuse sur les racines idéologiques du culte de la « bienveillance » généralisée du tertiaire. Fait la nique aux parents gavés de discours psy et incapables d’élever correctement leurs enfants. Dénonce les faux amateurs d’art que seul guide l’appât du gain.

Le temps de la contemplation gratuite d’un paysage est révolu, se désole Jack qui avait un idéal créatif. C’est comme ces grandes prairies qu’on ne regarde plus et qui sont pourtant le fruit d’un labeur harassant. Le roman est entrecoupé des souvenirs d’enfance de Jack et Élisabeth qui, s’ils ont un passé fort différent socialement (et la question de la classe sociale est également clef dans ce texte), n’en demeurent pas moins tous deux des enfants de parents défaillants. Élisabeth a grandi dans une famille richissime mais avec des parents qui ne la considéraient pas et surtout un père qui « avait besoin [qu’elle] échoue pour se sentir bien ». Jack était un enfant malade et malingre que ses parents pensaient voir mourir à tout instant. Ces flash back sur l’enfance m’ont semblé un sommet de mélancolie.

Nathan Hill, issu d’une famille de paysans, nous livre enfin des considérations nombreuses sur l’agriculture dans le Midwest (qui m’ont ennuyée au plus haut point) qui constituent des longueurs assez harassantes.

Je trouve regrettable que l’auteur ait voulu en faire autant de caisses pour exprimer certaines choses, comme les livres que cite Elisabeth de mémoire concernant les préceptes éducatifs donnés à son fils et qui sont un inventaire à la Prévert vraiment excessif.

En dehors de cela, c’est un roman dense et intelligent, un vrai roman américain (fort bien traduit par Nathalie Bru) qui a du souffle et de l’ampleur et qui ne peut que séduire malgré ses longueurs (648 pages !) grâce aux thèmes universels qu’il aborde : l’art, le fonctionnement du cerveau, le couple longue durée, l’éducation, la liberté, la nature, la peinture et le regard que l’on porte sur ce monde de fous.

Il y a tout un monde derrière ces collines. Un jour tu le verras. Un jour tu trouveras ta place.