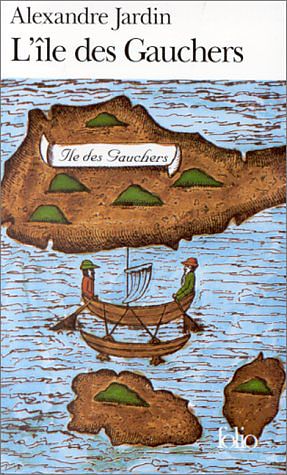

Un bonbon roman

Il avait toujours été frappé par la médiocrité du commerce qu’établissent les hommes et les femmes sous nos latitudes. (…) Une civilisation n’était développée qu’à proportion de sa capacité à donner carrière à une vie sentimentale de qualité.

C’est mon tout premier Alexandre Jardin prêté par une amie, désireuse de partager avec moi cette lecture qui, me disait-elle, éclaire grandement sur le couple.

Cela est bien vrai. À travers l’histoire si originale de l’exil sur l’île des Gauchers de Lord Cigogne et Lady Emily, c’est toute une réflexion sur l’art d’aimer, sur le mariage et la vie à deux qui nous est proposée. Si l’écriture séduit grandement par sa tendresse, son lyrisme et son élégance, elle finit aussi par lasser un peu, peut-être par excès de sucre.

L’histoire ? Dans les années 30, une famille anglaise bon teint décide de tout plaquer pour s’installer sur l’île des Gauchers, une île bien réelle alors qui avait décidé de prendre le contrepied du monde mercantile des « droitiers ». L’ambition de cette petite communauté est claire :

Établir un ordre social où l’attention aux choses de l’amour et à la recherche de la tendresse, se substitueraient à l’agressivité, à l’initiative personnelle, à l’émulation économique, à l’instinct de possession – mobiles habituels de notre civilisation.

Cigogne et Emily, désireux de mieux savoir s’aimer et souhaitant pérenniser leur belle histoire, vont donc se fondre dans l’atmosphère très « Thélème » de Port-Espérance, ses rituels surprenants (comme ce jour en blanc où chacun peut librement aller à sa guise voir ailleurs si l’herbe est plus verte), ses lieux uniques (l’île du Silence où les mots n’ont plus droit de cité pour retrouver l’essence de ses sentiments), ses hommes à cheval, son absence de voitures, ses fêtes permanentes… Un climat de douceur et de séduction propre à faire fleurir les cœurs et à consolider richement les unions.

Comment fait-on pour aimer ? Pour se libérer des manœuvres de l’inconscient qui esquintent l’amour ? (…) La seule réalité n’était-elle pas celle des sentiments ? Le reste ne faisait-il pas semblant d’exister ?

Dans ce lieu idyllique que n’aurait pas renié Ovide, bien entendu, les choses ne vont pas tout à faire se passer comme prévu et les époux vont devoir passer par toutes les étapes de l’attachement et du désillement pour tenter de sortir plus aimants de cette expérience. J’ai bien évidemment trouvé un écho remarquable à ma propre sensibilité : aussi ne suis-je pas la seule à être obsédée par l’amour ! Des auteurs masculins le sont aussi ! Ce qui m’a néanmoins frustrée, c’est ce procédé très (trop) usité par Jardin de se contenter de périphrases comme : « ils se dirent des mots si doux, il mêla si bien le sucre et l’amer que… » Sans jamais préciser le contenu même de ces stratégies !

J’ai également été lassée de sa manière un peu artificielle d’injecter des expressions anglaises au milieu de la prose française, sans doute pour rappeler de temps à autre l’ascendance britannique de son héros.

J’ai particulièrement aimé le début, le parcours initiatique de Cigogne, prêt à se réformer de fond en comble pour alpaguer sa dulcinée, ses 7 années passées enfermé dans une bibliothèque, son rôle ensuite de bibliothérapeute qui conseille Montherlant aux âmes trop mièvres… tout cela était si réjouissant ! Belles remarques sur le pouvoir des mots et de la littérature.

Sept ans de lecture l’initièrent aux secrets de son propre cœur, déposèrent en lui tous les ferments qui font les grands caractères.

« L’île des gauchers » est avant tout une étude sur la liberté dans le couple, sur la longévité du lien, sur le désir, sur les mille et une manières de l’entretenir, de demeurer un mystère pour l’autre tout en conservant amitié et proximité…

Un roman bonbon, très agréable, drôle aussi, plein de bienveillance, de légèreté (mais pas que !), de charme et de lyrisme chic dont la lecture m’a enthousiasmée, réfléchir et fait sourire : que demander de plus ?

Ah ! Quel luxe suprême d’aimer l’autre sans l’enfermer !