Servitude humaine

Par quoi commencer cette recension impossible d’un chef d’œuvre impossible à résumer ? Il se passe tant de choses durant l’immense odyssée de Ferdinand, jeune médecin qu’on rencontre place Clichy, qui est enrôlé dans la première guerre, déserte, débarque en Afrique coloniale (« Bambola-Bragamance »), traverse l’Atlantique pour débarquer à New York, puis finit par s’installer à « Rancy » en banlieue parisienne…

On découvre dans tout son passé ridicule tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité qu’on voudrait peut-être s’arrêter tout net d’être jeune, attendre la jeunesse qu’elle se détache, attendre qu’elle vous dépasse, la voir s’en aller, s’éloigner, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi, et puis soi partir, être sûr qu’elle s’en est bien allée la jeunesse et tranquillement alors, de son côté, bien à soi repasser doucement de l’autre côté du Temps pour regarder vraiment comment qu’ils sont les gens et les choses.

On y croise mille personnages, tous plus incroyablement caractérisés les uns les autres (le comparse Robinson, Madelon, Parapine le vieux médecin, la famille Henrouille, Sophie l’infirmière slovaque…) tous passés au crible du regard sans indulgence ni aménité, désabusé, cynique et froid de Ferdinand qui n’en finit plus de s’affliger des vicissitudes de la condition humaine et pour qui nos élans ne sont que de ridicules manières d’oublier l’échéance fatale. Ferdinand parle souvent de ses semblables comme autant de « viandes » que secoue un absurde désir de vivre et d’aimer mais qui croule sous le pathétique de ses passions. Conditions d’esclaves! Vie de pauvres miteux, chacun dans son couloir de nage.

Clairement, mieux vaut avoir le moral pour s’engouffrer dans cette sombre épopée où ne percent que bien peu de joie et d’espérance. Où nous est globalement dépeinte la gigantesque machine à broyer les âmes qu’est la condition humaine.

Et même les rares moments joyeux sont traversés d’un sentiment d’échec et de beaucoup d’amertume (la tendresse et le bon coeur de Molly, le boeuf sur la péniche, la fête foraine finale pour rabibocher Robinson et Madelon qui finit par un coup de feu dans le taxi), comme s’il était impossible pour l’homme d’escompter une paix durable de sa douleur. Tout, chez Céline, semble voué à l’anéantissement et les personnages sont condamnés à la solitude, à cette déréliction et à cette impossibilité de communiquer véritablement avec ses semblables, dénominateurs communs des grandes œuvres littéraires. Le lecteur ne manque rien des pensées (in petto) de Ferdinand, qu’émeuvent à peine la mort d’un enfant, l’agonie d’une jeune prostituée ou l’assassinat sous ses yeux de son ami de longue date. Brinquebalé d’une aventure à l’autre sans véritable décision, il apparaît comme un homme sur qui tout semble glisser comme sur les plumes d’un canard. Rien ne paraît l’étonner de l’infini nuancier des souffrances humaines. D’une certaine manière, c’est un stoïcien qu’aucune passion ne peut atteindre, en bien comme en mal. L’hyper-lucidité de Ferdinand est à la fois sa chance et sa malédiction : elle le prémunit du désespoir complet mais l’empêche de se lier aux autres, malgré son appétit d’amour latent, lot commun à tous les hommes. Pourtant, Molly, l’amante américaine, exception du roman et de la vie de Ferdinand :

Quelle femme ! Quelle généreuse! Quelle carnation ! Quelle plénitude de jeunesse. Un festin de désirs. (…) Un cœur infini vraiment, avec du vrai sublime dedans.

L’écriture de Céline a fait une grande partie de la réputation de ce texte gigantesque, avec ce sens inouï de l’oralité à la fois populaire et littéraire, cette gouailleuse verve intarissable aux images inédites qui en fait un roman absolument unique et inimitable. On croirait entendre Gabin et Audiard aligner les considérations métaphysiques et existentielles, sans oublier des réflexions imparables sur la guerre, le pouvoir politique, le monde du travail moderne, la lutte des classes, le colonialisme, les loisirs… Son regard sur les Africains (peuple rigolard et un peu paresseux) ferait s’évanouir le lecteur actuel et pourtant, il fait mouche et amuse bien souvent par sa sincérité, son sens de la tournure et ses formules extraordinaires.

J’ai adoré le portrait qu’il fait de la vieille Henrouille, inoubliable momie pleine de vie :

Ce regard allègre animait tout alentour, dans l’ombre, d’une joie jeunette, d’un entrain minime mais pur comme nous n’en avons plus à notre disposition, sa voix cassée quand elle vociférait reprenait guillerette les mots quand elle voulait bien parler comme tout le monde et vous les faisait alors sautiller, phrases et sentences, caracoler et tout, et rebondir vivantes tout drôlement comme les gens pouvaient le faire avec leur voix et les choses autour d’eux au temps encore où ne pas savoir se débrouiller à raconter et chanter tour à tour, bien habilement, passait pour niais, honteux et maladif. L’âge l’avait recouverte, comme un vieil arbre frémissant, de rameaux allègres.

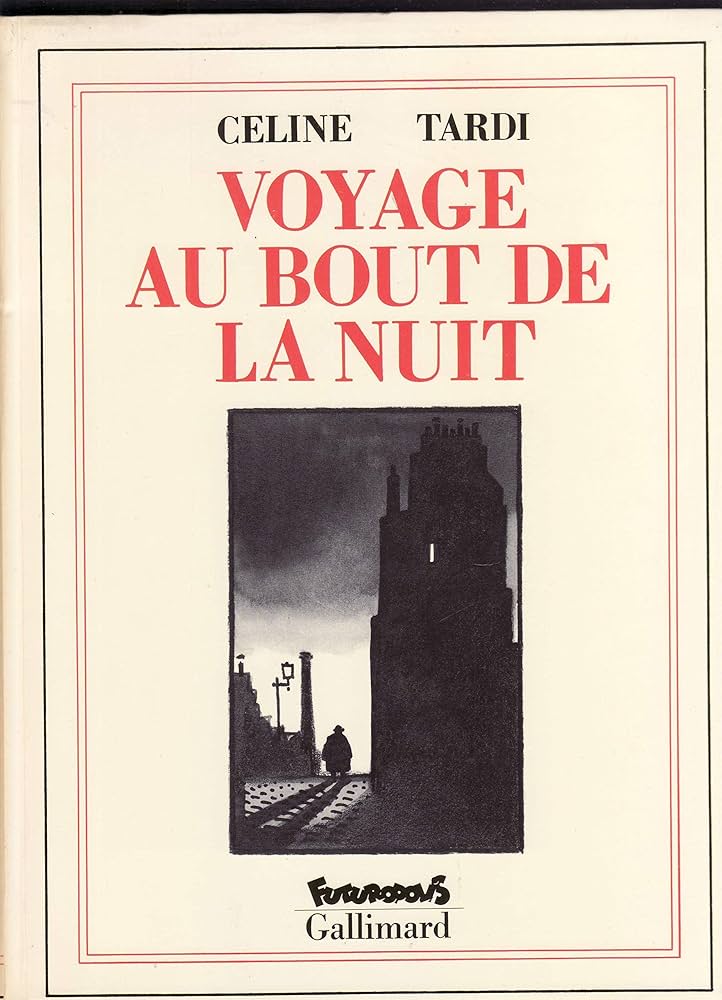

J’ai lu ce chef d’œuvre dans la grande version illustrée par Tardi (380 pages) ce qui permet de fixer visuellement les différents épisodes grâce au trait si reconnaissable du dessinateur. Sombre trait épais de noir et blanc qui souligne bien le projet contenu dans le titre. Je ne saurais trop conseiller à ceux qui ne l’ont pas lu de se pencher sur cette version, peu transportable mais magnifique. Céline nous dépeint dans son « Voyage » toute la noirceur et les turpitudes de l’humanité, ses compromissions, ses lâchetés, ses mensonges, ses vanités, son égoïsme, son insensibilité, son incapacité à aimer vraiment dans un monde de plus en plus déshumanisé. Des réflexions violentes mais salutaires pour qui souhaite regarder sa condition en face. On ne pourra pas se souvenir de tous les épisodes tant ils foisonnent et fourmillent de mille détails mais certains frappent l’esprit : l’abrutissant travail à la chaîne chez Ford, les chenilles puantes en Afrique, la folle énergie de la vieille Henrouille, le Dollar « Saint-Esprit », les immondes toilettes publiques à New York, le caveau aux cadavres à visiter, l’aveuglement de Robinson, la famille qui préfère laisser agoniser sa fille de mauvaise vie plutôt que de l’emmener à l’hôpital et risquer le déshonneur, la crise de folie passionnelle de Madelon à Robinson..

Et d’entendre quelques vérités :

Ça ne vous servira à rien ici vos études, mon garçon ! Vous n’êtes pas venu ici pour penser mais pour faire les gestes qu’on vous commandera d’exécuter… Nous n’avons pas besoin d’imaginatifs dans notre usine. C’est de chimpanzés dont nous avons besoin. Un conseil encore. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence ! On pensera pour vous mon ami ! Tenez-le vous pour dit.

Partout douleur, déceptions, servitude, mort, solitude, fatigue, dégoût de la vie et des autres. Et pourtant, quelle tension les uns envers les autres ! Mais comme nous sommes « épais » et « lourds », comme disait Céline! Alors il faut la dire, cette vie insensée et souffrante, pour tenter de se hausser un tant soit peu au-dessus de sa condition, ne pas rester au niveau des caniches à qui on présente l’infini. Noble entreprise ! Mais partout la grande Faucheuse rôde, qui n’épargne jamais personne, alors à quoi bon ?

C’est finalement, fatalement, cette question qui résonne en nous parvenus à la dernière page : la condition humaine n’est qu’un empilement de questions face au silence du cosmos, les autres nous seront toujours étrangers et le monde n’est qu’une « vaste entreprise à se foutre du monde », alors vivons tant bien que mal, aimons-nous maladroitement et tentons d’y survivre encore un peu…

Pour conclure, je pense à ces mots de Claudel dans « Le Soulier de satin » qui résumerait bien le propos du « Voyage », malgré l’humour fréquent:

À ce festin de douleurs, votre place était marquée.