Sound(s) of freedom

« Les chercheurs ne travaillent pas, ils jouent. »

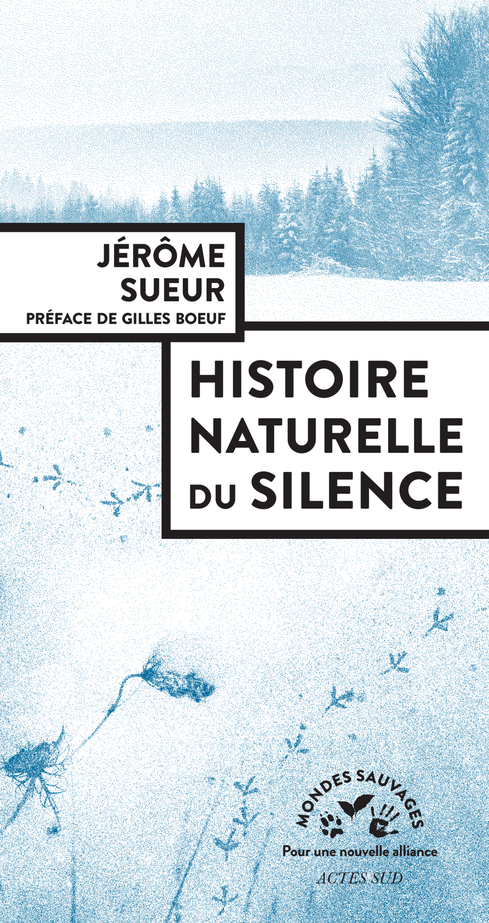

Pourtant, après avoir refermé les 250 pages de l’essai de Jérôme Sueur, enseignant-chercheur au Muséum d’histoire naturelle, honnêteté est de reconnaître qu’il semble avoir abattu un travail colossal.

Pour étudier, explorer, analyser le monde de la bioacoustique, Jérôme a bourlingué de par le monde, à travers les océans et les continents. Montagnes françaises ou jungle guyanaise, qu’ils pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, « dans le silence ou dans le bruit », au contact du Quetzal du Guatemala ou de rainettes de nos mares, Jérôme Sueur a parcouru nombre d’espaces et côtoyé d’innombrables espèces pour nous offrir ses conclusions quant au silence et son corollaire évident, le son.

À travers de cours chapitres thématiques au titre programmatique (« L’essence du son », « Au laboratoire », « Se cacher », « Jours solaires », « Au musée »…), l’auteur nous emmène par monts et par vaux explorer les mystères des bruits, des sons (et des silences !) qui nous entourent.

Il passe aussi beaucoup de temps à détailler par le menu la manière dont les animaux produisent des sons, communiquent ou se taisent, et comment toutes ces « décisions » influent sur leurs modes de vie, leur reproduction, leur survie… Il étudie également la puissance des bruits, leurs qualités de propagation en fonction de leur environnement, avec parfois un degré de technicité élevé (qui a un peu laissé de côté la littéraire que je suis, notamment le chapitre « Absolu »).

Le lecteur part à la découverte de la notion « d’anthrophonie », à savoir les sons que produisent les hommes par leurs activités. Penché sur les conséquences de ces derniers sur le règne animal, Jérôme Sueur rappelle une donnée initiale :

L’homme n’aime pas le bruit mais aime faire du bruit.

Nous dérangeons bien souvent, sur terre, comme au ciel et en mer, la faune sauvage de nos machines, de nos interventions diverses et variées, participant ainsi à une pollution sonore qui est loin d’être anodine pour le vivant.

L’empreinte sonore humaine est partout et continuelle.

Un chapitre revient sur le désert des villes durant le confinement et le retour de sons (chants d’oiseaux..) qu’on n’entendait plus. Mais le silence est à double tranchant : à la fois apaisant et synonyme d’absence de vie.

Jérôme Sueur évoque aussi, avec un joyeux mélange de science et de poésie, les sons générés par les éléments (vent, mer, pluie) et la manière dont ils impactent les animaux, tout en peuplant l’espace sonore humain. Les bruits disent tant de nous (et nous disent tant !), qu’on soit humain ou grenouille.. Le son est quasiment affaire métaphysique puisqu’il est pour nous une confirmation de notre existence et de celles des autres :

Nous avons besoin d’un retour acoustique, d’un écho qui nous répète : « Tu existes. »

L’auteur distingue aussi intelligemment « bruit » et « son », soulignant que le premier seul suscite une gêne et engendre des perturbations dans les écosystèmes. La pollution sonore est une véritable affaire de santé publique, qui concerne à la fois « la santé humaine et la santé animale » qui sont « interconnectées » et nécessiteraient les lumières d’un « vétérinaire écologique ».

Les conversations de mondains dans un cocktail sont assez similaires à celles des grenouilles dans une flaque d’eau.

Saviez-vous que les cigales cymbalisent ? Qu’il y a des grenouilles « satellites » qui piquent le boulot des chanteuses et raflent la mise séductrice au dernier moment, parfois ? Qu’on parle de « géophonie » pour parler des sons de la Terre ? Que le silence est parfois juste affaire de survie pour les proies voulant échapper aux prédateurs ? Que les espèces végétales qui n’appartiennent pas à une zone géographique et ont été importées (comme l’eucalyptus en Europe, arbre australien) font le vide du vivant autour d’elles, comme un greffon qui ne prendrait pas et resterait isolé ?

J’ai aimé également que, dans sa recherche du silence absolu (qui requiert « éloignement, solitude et immobilité ») Jérôme Sueur peine à le trouver, dans la montagne ou le désert, auxquels on aurait pourtant pensé. C’est en laboratoire qu’on peut le créer (comme un caisson souterrain) mais le chercheur se trouve bien vite oppressé par cette totale absence de bruit et va quêter le dehors et son langage sonore comme une bouffée d’oxygène.

Il ressort de ces pages fascinantes « l’incroyable diversité des productions sonores de la nature » et nombre de références à la fois littéraires (même s’il existe peu de descriptions de sons en littérature) et scientifiques qui m’ont vraiment intéressée, telles le livre « Sounds » de Nabokov ou « Silent Spring » de Rachel Carson. Des œuvres qui nous disent le caractère essentiel du son pour le vivant, sons auxquels nous ne prêtons plus guère attention dans nos vies urbaines, hélas. Bien sûr, impossible de ne pas aborder la musique, ses pauses et ses reprises, ainsi que le silence qui se fait à la salle Pleyel ou à la Philharmonie, et ce que toutes ces pratiques disent de nous..

Richement documenté, reflet d’un formidable travail scientifique d’enquête, de rencontres et de recherche, « Histoire naturelle du silence » m’aura beaucoup intéressée par sa qualité de réflexion et son écriture rigoureuse autant qu’inspirée. De bout en bout, j’étais tout ouïe !