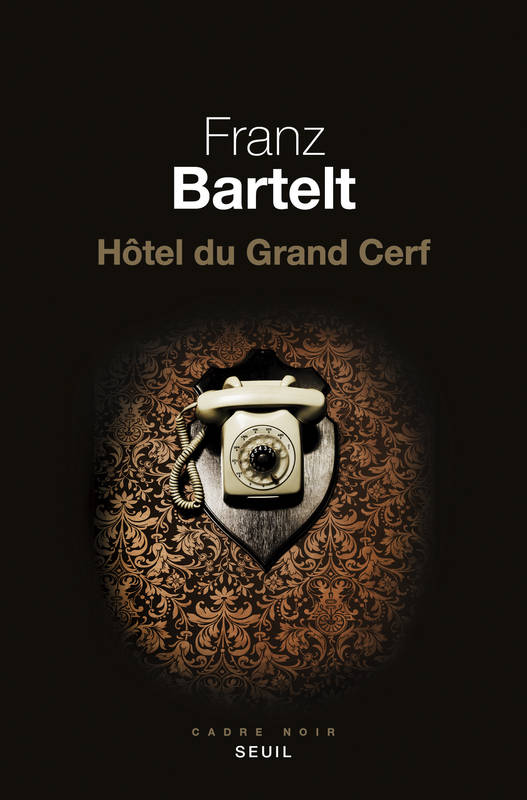

Du rififi dans les Ardennes

Dans la famille « singuliers polars », je demande Hôtel du grand cerf signé Franz Bartelt. Une histoire qui entrelace avec une truculente faconde et un art consommé de la construction narrative, un projet de documentaire sur une ancienne gloire du cinéma, des secrets bien enfouis dans un petit village des Ardennes passé maître dans l’art de la délation et du chantage, un simplet qui en savait trop, un conflit syndical au folklore social bien senti, un mari jaloux et un Centre aux méthodes orwelliennes.

Au milieu de ce sympathique décor servi par des descriptions assez grandioses, se meut tout une galerie de personnages pittoresques et richement caractérisés au milieu de laquelle trône un inspecteur unique en son genre : l’outremangeur Vertigo Kulbertus.

J’ai rarement été aussi déboussolée par un enquêteur de polar, habituée que j’ai souvent été à des policiers au profil plutôt attachant, charismatique, généralement des personnages positifs – comme Adamsberg chez Vargas. Ici, nous avons affaire à un personnage à quelques jours de la retraite dont l’unique obsession est de manger. De menacer ses interlocuteurs de rots ou de pets s’ils persistent à ne pas dire la vérité. Qui vocifère devant ses assiettes de frites et son cervelas. Qui ne parle que de sa gargantuesque silhouette. Qui envoie les conventions de la conversation et l’hypocrisie aux oubliettes. Un inspecteur qui met donc le lecteur aussi mal à l’aise que les personnages auxquels il s’adresse.

Heureusement, cet homme dégoûtant, burlesque et grotesque, est contrebalancé par un journaliste finaud qui vient au départ se renseigner pour un documentaire mais qui finira par se joindre à l’enquête avec finesse. J’ai particulièrement aimé la tonalité de ce livre qui ravit par la qualité de ses dialogues à la Audiard, par la pertinence de ses analyses des moeurs rurales, de ces lieux enclavés où règne une omerta qui semble mettre tout le monde d’accord depuis toujours.

Le passage dans le bar interlope de la Mère Dodue est particulièrement drôle et dit bien le mélange de noirceur et de cocasserie qui constitue l’essence de ce roman policier. Franz Bartelt s’impose un écheveau criminel compliqué qu’il résoud avec une facilité déconcertante et qui fait de son ouvrage un efficace page turner que l’on abandonne avec difficulté.

Régulier est aussi le métatexte qui file ces pages. L’inspecteur dit qu’il cause comme un écrivain (lors de l’une de ses sorties narcissiques), l’auteur écrit qu’ils s’embrassèrent comme dans les romans d’amour. Le livre se conclut enfin avec un nous ne sommes pas dans un roman. J’ai trouvé ces petits clins d’oeil de la part de l’auteur assez sympathiques ! C’est qu’il y a de l’humour et de la dérision dans cette histoire portée par un – voire deux si l’on estime que le journaliste est assez peu professionnel – anti héros singulier et grandiloquent, dont les descriptions du physiques sont à la fois effarantes et réjouissantes et qui disent à merveille l’hénaurmité de Vertigo Kulbertus :

il aimait vivre dans un air qu’il confinait lui-même, doucement, avec patience, flottant dans ses propres odeurs, ravalant sans cesse l’air qu’il venait d’expirer et qui prenait comme des habitudes dans ses narines et dans ses poumons, devenant, une fois rejeté, comme une extension de lui-même et qui allait en s’épaississant. Il avait à cœur de produire son propre gaz carbonique. A la limite, il n’aurait vu aucun inconvénient à mourir asphyxié, ayant usé tout l’oxygène compris entre les murs qu’il habitait.

Franz Bartelt, qui installe son intrigue dans la région frontalière entre France et Belgique, se livre aussi à une intéressante radiographie de cette zone, et des préjugés et hostilités qui y ont cours de part et d’autre. L’auteur restitue très bien les tournures orales et les tics de langage – on sent que Franz Bartelt, comme souvent avec les écrivains, est un subtil observateur de la nature humaine.

Pas de doute : Hôtel du grand cerf possède de sérieux atouts scénaristiques et aurait toute sa place dans une réalisation du 7ème art. Reste que jamais une bobine n’aura la puissance évocatrice d’une œuvre littéraire et qu’on ne perdra pas son temps à se délecter de ces 346 pages drôlement prenantes. Chaudement recommandé !