Vacances romaines

Je pense à toutes les choses irréalisées, aux enfants morts-nés, aux amours seulement imaginaires, aux rêves écrasés par l’aube, et je pense aux choses mortes pour toujours, aux génocides, aux arbres abattus, aux baleines exterminées et à toutes les races éteintes. (…) Je pense que tout conduit à la mer. La mer qui accueille tout, tous les êtres qui n’ont jamais réussi à naître et ceux qui sont morts pour toujours. Je pense au jour où le ciel s’ouvrira et où, pour la première fois ou encore une fois, ils retrouveront leur légitimité.

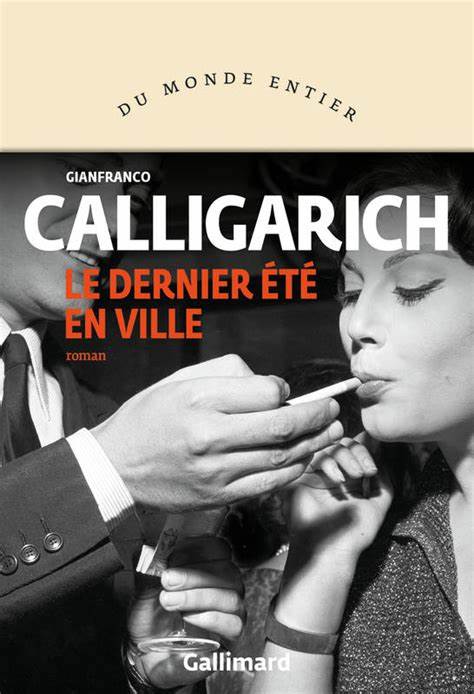

J’ai tout d’abord goûté le style de l’auteur et le regard du narrateur, ses réflexions sur le monde, son hédonisme, son côté insatisfait, ses comparaisons gracieuses (en particulier celles qui comparent les individus à des animaux, notamment des oiseaux). Il se dégage de cette prose une atmosphère élégante, délicate, sensuelle et un peu triste du meilleur effet. Calligarich est un conteur qui nous embarque dans les dédales de la capitale italienne et on ne se lasse d’arpenter la Piazza del popolo, le Campo dei Fiori, la place Navone.. Leo mène une vie de bohême un poil dandy, au jour le jour, a pour meilleur ami un marginal fantasque comme lui (Graziano) avec qui il s’enivre et refait le monde et des plans sur les plans sur la comète.

Les gens beaux sont toujours imprévisibles. Ils savent que quoi qu’ils fassent, ils seront pardonnés.

Une vie au présent où tout semble fête, où chaque journée qui s’ouvre semble être vécue comme si elle était la dernière : telle est l’impression que nous donne le quotidien de Leo et des siens. Quotidien qui, loin de le satisfaire, le jette dans un tourment existentiel qui toujours le rattrape. Le personnage ne cesse, selon la formule d’André Breton, « de se rêver ailleurs », il est un éternel nomade dont l’existence tient en trois valises (dont deux de livres) et qui cherche son port d’attache définitif. Son impossibilité à prendre des décisions, à agir pour prendre sa destinée en main, touche et agace dans un même mouvement. Leo interroge le lecteur sur sa propre indétermination (dans laquelle je me suis tant reconnue), sur ce que nous faisons ou comptons faire de notre vie. La clôture du roman, à la fois belle et poignante, exprime l’impossibilité de cette quête pour une âme désespérément mélancolique.

« Le dernier été en ville » est un roman sur la liberté de la jeunesse, sur l’infinité du destin, l’étendue des possibles et le désarroi dans lequel ce champ immense jette les âmes qui peinent à trouver leur place. Roman aussi sur la solitude irrémédiable, existentielle, la soif d’absolu qui fait désirer la mer et l’abandon. Calligarich distille également, pour notre plus grand bonheur, quelques superbes vérités sur la lecture qui feront vibrer les cœurs de passionnés :

Depuis l’avènement de la télévision, la lecture passait tellement de mode qu’elle n’était manifestement plus pratiquée que par des gens dotés d’un certain degré d’intelligence. « Les lecteurs sont une espèce en voie d’extinction. Comme les baleines, les perdrix et les animaux sauvages en général, dis-je. Borges les qualifie d’oiseaux ténébreux et, selon lui, les bons lecteurs sont plus singuliers que les bons auteurs. Il dit que de toute façon c’est un acte postérieur, plus résigné, plus courtois, plus intellectuel. Non, dis-je encore, ce n’est pas ça le danger. Les livres te font une impression différente selon ton état d’esprit au moment où tu les lis. Un livre qui t’a paru banal la première fois que tu l’as lu peut te foudroyer la fois suivante juste parce qu’entre temps tu as vécu un malheur, ou tu as fait un voyage, ou tu es tombé amoureux. Bref, parce qu’il y a eu un accident dans ta vie. (…) j’ouvris un livre en essayant de m’abandonner à la voix intérieure suave avec laquelle nous lisons. Elle est différente pour chacun si les âmes sont différentes, identique si elles sont identiques, mais cette voix inexpérimentée, que peut-être nous possédons avant de venir au monde en hurlant, est dans tous les cas parfaite, sans fausse note.

Flânant avec Leo et Arianna dans les rues de Rome, j’ai également eu une pensée pour la balade d’André Breton et Nadja à Paris, cette disponibilité à l’événement, cette ouverture à la surprise, au surgissement de l’inattendu, avec pour toile de fond un douloureux amour inachevé plein de moments tendres et poétiques. A l’image du roman que je viens de refermer (et qui se déroule aussi dans les années 70), Calligarich nous dit aussi les métamorphoses en cours de la ville sujette à la modernisation et dont peu à peu, les habitants voient disparaître les contours connus. A un moment donné, un personnage dit ; « As-tu pensé de combien de bonheurs simples le progrès nous a privés? ». Quelque chose disparaît, une époque se termine pour laisser place à une nouvelle ère – voilà qui nous ramène aux thèmes du Guépard (Il Guattopardo) où nous rencontrons aussi les personnages dans cet entre-deux époques.

Rome porte en elle une ivresse particulière qui brûle les souvenirs. Plus qu’une ville, c’est un repli secret de soi, une bête sauvage dissimulée. Avec elle, pas de demi-mesure, ou bien c’est le grand amour ou bien il faut s’en aller, car la tendre bête exige d’être aimée. (…) Et il y aura pour vous des soirées estivales percées de lumières, de vibrants matins printaniers, des nappes de café comme des jupes de filles agitées par le vent, des hivers acérés et des automnes interminables (…) et il y aura les escaliers éblouissants, les fontaines tapageuses, les temples en ruine et le silence des dieux révoqués, si bien que le temps ne sera plus qu’un élan puéril qui fait trotter les horloges. (…) Jusqu’au jour ensoleillé où, humant le vent venu de la mer et regardant le ciel, vous découvrirez qu’il n’y a plus rien à attendre.

Malgré les beautés de Rome (qui m’ont évoqué La Grande Bellezza), les protagonistes noient pourtant leur angoisse métaphysique dans un alcool qui les tue à petit feu (« Pas grave, je ne suis pas pressé » répondra facétieusement un des personnages), tout en pensant au prochain départ. Combien de fois l’expression « mettre les voiles » est-elle utilisée par Leo dans ce récit ?

Il finira par trouver le moyen de prendre le large comme il se doit. Une nostalgie assez déchirante sourd de ce roman magnifique, et c’est d’ailleurs peut-être elle qui lui donne son épaisseur, son charme, son intensité. « Bon dieu, nous avions été heureux autrefois », convient Leo, au souvenir de son enfance milanaise, et cette prise de conscience ne rend son malaise existentiel présent que plus tragique.

« Le dernier été en ville » de Gianfranco Calligarich : une romance mélancolique et une errance hédoniste dans la très belle Rome, parmi les âmes perdues qui la peuplent. Âmes qui se croisent, se cherchent, se déchirent et se quittent dans un monde en pleine mutation, qui se remet à peine de la barbarie guerrière. Un roman bouleversant dont la fin me fait penser à la chanson « Lorsqu’on est heureux » de Jacqueline Dulac.

Tout simplement somptueux.